Lancée par le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, une nouvelle consultation permet à chacun·e d'exprimer des souhaits et revendications.

À un moment aussi crucial pour le renouvellement des générations, il est essentiel de s’emparer collectivement de ces sujets.

Soyons nombreux et nombreuses à nous exprimer pour faire bouger les lignes et accompagner l’installation d’une nouvelle génération paysanne.

La consultation citoyenne sur la place des femmes en agriculture aborde 5 grandes thématiques :

- La formation

- L’installation et la transmission

- La santé et les conditions de travail

- L’engagement

- Le statut et la retraite

La Loi d’orientation agricole, votée en février 2025, posait déjà des jalons : plusieurs de ses articles posaient des objectifs pour favoriser l’accès aux métiers agricoles pour les femmes, et notamment celui de « bâtir une stratégie pour lever les obstacles multifactoriels que rencontrent les femmes ayant un projet d’installation. »

L’accès aux terres est une question centrale.

Avec ses 20 ans d’expertise cumulés dans l’accompagnement vers des installations paysannes réussies, c’est une thématique dont le mouvement Terre de Liens est témoin : les femmes cumulent plus de freins sur leur chemin.

Afin d’éclairer vos contributions, nous vous suggérons des éléments de réponse :

- Questions 9 et 10 : Avez-vous rencontré ou constaté des difficultés particulières pour l’installation des femmes en agriculture ? Lesquelles ?

- Elles héritent moins : de capital, de terres, d’entreprises. Elles ne possèdent que 30 % des terres agricoles en France en 2022,

- Elles s’installent plus tard et bénéficient de moins d’aides (notamment de la DJA, plafonnée à 40 ans),

- Le sexisme et les stéréotypes de genre : remise en cause de la légitimité/des compétences, de projets d’installation sans homme, manque supposé de force physique.

- Questions 11 et 12 : Dans votre entourage, la transmission des exploitations bénéficie-t-elle autant aux femmes qu’aux hommes ? Pour quelles raisons ?

- Voir ci-dessus pour les inégalités en héritage et les stéréotypes de genre. L’agriculture a un historique patrilinéaire.

- Les prêts accordés aux agricultrices sont plus modiques que ceux consentis à leurs homologues masculins.

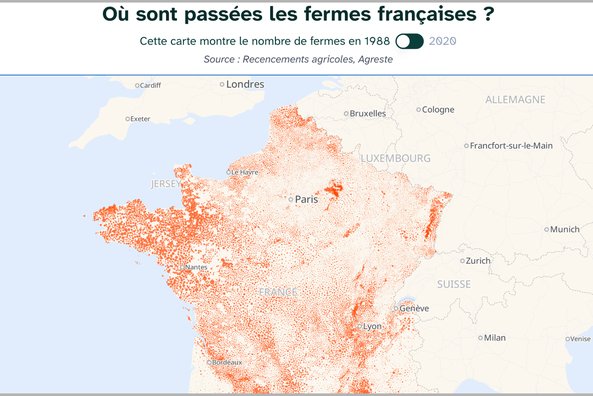

- Les femmes sont majoritaires à s’installer sur de petites et moyennes surfaces. Les fermes à transmettre vont être de moins en moins adaptées à leurs projets et à leurs moyens.

- Question 13 : Selon vous, que faudrait-il mettre en place pour faciliter l’installation et la transmission aux femmes en agriculture ?

- Dispenser des formations sur les stéréotypes de genre et leurs conséquences (dans l’enseignement agricole, pour les conseiller·es des futurs points France Services Agriculture, auprès des organismes de prêt),

- Majorer les dotations pour les agricultrices, reculer l’âge limite pour percevoir ces aides au-delà de 40 ans;

- La parité dans les instances agricoles

Consultation citoyenne sur la place des femmes en agriculture

Répondez à nos côtés d'ici au 31 août !

Quelques éclairages, pour poursuivre la réflexion :

Podcasts, documentaires, études... Dans ce dossier spécial « Paysannes », vous trouverez toute une série de recommandations pour cerner les enjeux, et s'en emparer collectivement pour agir en faveur de l'égalité de genre.

Les femmes héritent moins ? Vraiment ?

Si cette question vous intéresse plus largement, ce phénomène est documenté dans le livre suivant (qui a également été adapté en bande-dessinée) :

L'inégalité de richesse entre les hommes et les femmes augmente, malgré des droits formellement égaux et la croyance selon laquelle, en accédant au marché du travail, les femmes auraient gagné leur autonomie. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe dans les familles, qui accumulent et transmettent le capital économique afin de consolider leur position sociale d'une génération à la suivante. Conjointes et conjoints, frères et sœurs, pères et mères n'occupent pas les mêmes positions dans les stratégies familiales de reproduction, et n'en tirent pas les mêmes bénéfices. Fruit de vingt ans de recherches, ce livre de Sibylle Gollac et Céline Bessière montre que le capital a un genre.

Ou, en directement accessible, l'article « Ordre successoral et inégalités de genre, inventaire alphabétique du patrimoine » (par Céline Bessière, Sibylle Gollac, Julia Burtin Zortea - 2018).

Et lorsqu'on se penche sur le capital agricole ?

Environ 30 % des terres agricoles en France étaient possédées par des femmes en 2022. Néanmoins, ce chiffre est à prendre avec prudence, car il inclut les femmes propriétaires de terres au sein d’une indivision (en France, 34 % de la Surface agricole utile est en indivision). On peut aisément imaginer qu’une partie de ce taux féminin correspond en réalité à des terres détenues par un couple ou une fratrie.

Ce taux est légèrement supérieur à celui du taux de féminisation de la catégorie de chef·fes d’exploitations qui est de 27 %. Rappelons que ces deux catégories ne se recoupent pas : on estime qu’environ 60 % des terres agricoles en France sont en faire-valoir indirect, c’est-à-dire que ce n’est pas leur propriétaire qui les travaille.

Cette situation est bien moins égalitaire que dans le cas de la propriété immobilière des logements en France où les femmes représentent 50 % des propriétaires.

Pour en savoir plus, lire Propriété agricole et inégalités de genre : le « plafond de terre »

Les agricultrices perçoivent moins d'aides, vraiment ?

Que se passe-t-il ? Comment l'explique-t-on ?

- Les prêts bancaires sont moins élevés chez les femmes que chez les hommes :

- « Les prêts bancaires sont plus modiques pour elles que ceux qui sont consentis pour leurs homologues masculins. Le recours à d’autres structures financières (coopératives, abattoirs) accroît leur taux d’endettement au démarrage de l’activité. Il en découle des écarts en termes de durée de prêts allant de 25 ans en moyenne pour les femmes à dix ans pour les hommes ». Rapport d'information du Sénat, « Femmes et agriculture : pour l'égalité dans les territoires » fait au nom de la délégation aux droits des femmes n° 615 (2016-2017) - 5 juillet 2017;

- Elles bénéficient proportionnellement moins de la DJA (Dotation jeune agriculteur) : en 2020, les femmes représentent près de 40 % des personnes qui se sont installées en agriculture, mais seulement 23 % sont bénéficiaires de la DJA.

- Des inégalités dans l’attribution des aides de la politique agricole commune :

- Les données détaillées de la PAC ne sont pas publiques. Aussi, il est impossible de faire une analyse des données dans la mesure où elles ne sont pas ventilées par sexe. Malgré cette difficulté, il est possible, à partir du profil des agricultrices obtenu grâce aux données d’Agreste de démontrer que les femmes sont pénalisées par les aides attribuées dans le cadre de la PAC,en croisant les données :

- Les aides se concentrent dans les exploitations céréalières, en bovin lait et viande et en polyculture élevage : exploitations où les femmes sont moins représentées que les hommes (25 % environ) ;

- L’effet d’accaparement des aides et des terres agricoles induit par la PAC creuse les inégalités de genre car les agricultrices sont beaucoup moins représentées dans les exploitations de grande culture industrielle.

- Les données détaillées de la PAC ne sont pas publiques. Aussi, il est impossible de faire une analyse des données dans la mesure où elles ne sont pas ventilées par sexe. Malgré cette difficulté, il est possible, à partir du profil des agricultrices obtenu grâce aux données d’Agreste de démontrer que les femmes sont pénalisées par les aides attribuées dans le cadre de la PAC,en croisant les données :

Ces informations sont tirées du rapport suivant, produit par la chercheuse Carine Pionetti pour OXFAM :

Etat des lieux de l’ampleur des inégalités de genre dans le monde agricole. Inégalités de revenus, stéoréotypes de genre, travail invisible et/ou gratuit, le cumul des facteurs rend leur accès et leur exercice du métier plus compliqué.

Les conséquences très tangibles des stéréotypes de genre et du sexisme

- Les cédants, bailleurs de terres potentiels sont plus défiants vis-à-vis des femmes ; de nombreux témoignages viennent corroborer cette défiance qui se traduit par des refus de ventes ou de baux ;

- Elles font face à des systèmes de pensée stéréotypés et une remise en cause constante de leur légitimité et de leurs compétences ;

Ces deux points sont également tirés du rapport « Agriculture : Les inégalités sont dans le pré », et pour mieux saisir comment ces situations se manifestent, quelques recommandations :

De jeunes paysannes combatives et passionnées gèrent leur propre ferme et se heurtent au machisme du milieu agricole. On leur demande souvent : "il est où le patron ?"

Enquête sur les parcours et les réalités matérielles de femmes qui s’engagent dans des trajectoires agricoles aujourd'hui en France. Pensée comme un manuel, cette série souhaite donner des ressources à ceux qui ont peu de représentations de la ruralité et donner les clefs à celles qui aimeraient d'une manière ou d'une autre se (ré)attacher au monde paysan.